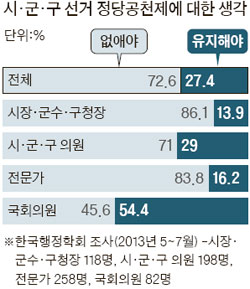

"공천 폐지 찬성" 기초의원 71%, 국회의원은 46% 전문가 83%

[중앙일보] 입력 2014.04.01 00:45 / 수정 2014.04.01 01:44기초 무공천 찬반 격론

"부리기 좋은 사람만 골라"

"후보 난립 막는 순기능도"

시·군·구 선거 정당공천제는 뜨거운 감자다. 단점이 있는 반면 쓸모 또한 무시할 수

없어서다.

일단 지난해 한국행정학회가 전국

시장·군수·구청장 협의회와 전국 시·군·

자치구의회 협의회 의뢰로 실시한 여론조사 결과에선 폐지론이 우세했다.

국회의원과 전문가, 시장·군수·구청장, 시·군·구 의원 656명에게 설문한 결과 72.6%가

‘폐지’에 손을 들었다. 전문가는 폐지 찬성이 83.8%, 시·군·구 의원은 71%였다.

국회의원은 이 비중이 45.6%로 각 집단 중 가장 낮았다.

없애야 한다는 이유는 ‘지방자치가 중앙정치에 예속된다’(47.9%),

‘시·군·구 행정은 정치와 다르다’(27.6%), ‘공천 때문에 비리가 잦다’(19.1%)는

것 등이었다. 영남대 김태일(정치학) 교수는 “국회의원이 부리기 좋은 사람 공천하는

게 현실”이라며 “지역 전문가가 아니라 정치권을 기웃거리는 인물이 기초의원이

되게

만드는 공천제는 없애야 한다”고 말했다.

하지만 막상 없앨 경우 부작용을 걱정하는 목소리도 만만찮다.

2010년 지방선거 때는 2876명의 시·군·구 의원을 뽑는 데 6781명이 나왔다.

이렇게 많은 기초의원 후보의 됨됨이와 실력까지 유권자들이 일일이 파악할 수 없기에

정당을 보고 투표하는 것인데, 공천제가 없어지면 유권자들이 혼란스러워할 수 있다는

지적이다. 한국지방행정연구원 지방의정지원센터 주재복(49) 소장은 “도덕적이고

능력 있는 후보를 검증해 공천하는 기능을 제대로 발휘한다면 공천제는

그만한 가치가 있다”며 “일정 기간 연수를 통해 검증받은 인물만 후보 공천을 받도록

해야 한다”고 말했다. 경북대 하혜수(행정학) 교수 역시 “중앙선거관리위원회가

‘지방 정치 아카데미’를 만들고, 각 정당은 여기를 이수하는 것을 공천의 기본

요건으로 삼자”고 했다.

한양대 최병대(61) 교수는 “정당 공천이 말썽을 일으키는 지역도,

않은 지역도 있다”며 “지방선거 때 공천제 찬성·반대 투표를 함께 실시해 실제

다음 번 선거에서 적용해보는 등 선택권을 각 지역 주민에게 주어보자”고 제3의

길을 제시했다.

◆특별취재팀=장대석·황선윤·홍권삼·김방현·신진호·최모란·윤호진·안효성 기자

"지방자치? 국회의원들의 지방통치"

[중앙일보] 입력 2014.04.01 00:41 / 수정 2014.04.01 00:54공천에 매인 기초의원들 … 공천권 쥔 의원 손발 노릇

출판기념회 자리 채워주고 가족여행 중 술자리 불려가

"줄서는 기초의원들도

책임"

부산의 한 새누리당 구의원 예비후보가 시장에서 주민들에게 6·4 지방선거용 명함을

부산의 한 새누리당 구의원 예비후보가 시장에서 주민들에게 6·4 지방선거용 명함을돌리고 있다. 열심히 명함을 돌리지만 공천을 받지 못하면 허사다.

그래서 시·군·구 의원 후보들은 공천권을 가진 지역 국회의원 눈에 들기 위해 노력한다.

평소에도 국회의원과 관련한 크고 작은 일에 앞장서며 눈도장을 받아두려고 애쓴다.

[송봉근 기자]

“지역구 국회의원 후원 행사 때면 말도 못할 만큼 신경이 쓰인다.

암암리에 1000만~2000만원 모금 할당이 떨어진다. 누가 얼마나 모으는지 순위까지

나오니 죽자 하고 매달릴 수밖에 없다. 잘 보여야 다음 지방선거에 공천을 받을

수 있으니까.”(전남 A 군의원)

“지역구 국회의원 의정보고회나 출판기념회가 열리면 참석자를 동원해야 한다.

성황을 이루는 분위기를 만들어야 하니까. 하지만 그런 곳에 가려는 사람이

얼마나 있겠나. 백방으로 뛰어다니며 사정사정할 수밖에 없다.”(경남

B시의원)

대한민국 시·군·구 의원(기초의원)들이 겪는 현실이다. 지방선거 공천권을 쥔

국회의원들이 이들에게 갖는 권위는 절대적이다. 시·군·구 선거 공천을 하지

않겠다고 선언한 새정치민주연합 역시 예외가 아니다. 당 대표들이

“공천 폐지는 돌이킬 수 없다”고 누차 강조하지만 현장 분위기는 약간 다르다.

전북의 C시의원은 “당내에서 공천을 하자는 목소리가 있기에 대표들이 ‘안 된다’는

말을 거듭하는 것 아니겠느냐”며 “혹여 공천을 할 때를 대비해서라도 국회의원들

눈치를 보지 않을 수 없다”고 말했다.

공천에 목맨 기초의원들은

국회의원들의 손발이 된다. “때때로 모멸감을 느낀다”

고까지 하면서다. 온갖 행사를 챙기는 것은 기본이다. 젊은 층이 필요하다면 아들·

딸에게 부탁해 친구들을 부른다. 지역 유력 인사가 상(喪)을 당하면 국회의원이

오는 시간을 파악해 미리 가서 기다리는 게 예사다. 눈도장을 찍기 위함은 물론이다.

경남 B시의원은 “가족과 여행을 가다 국회의원이 술자리에서 부르는 바람에 달려간

적도 있다”고 했다.

별 수 없이 소신과 반대로 사업을 통과시켰다. 10국회의원 선거 때면 더 바빠진다.

다음은 경기도 D시의원이 털어놓은 경험담이다.

“2012년 4·11총선을 앞두고서였다. 상대 후보 불법 선거운동 현장을 잡아오라는

지시가 떨어졌다. 캠코더를 하나 장만하긴 했는데, 이런 것까지 해야 하나 싶어

시늉만 냈다. 얼마 지나더니 매일 아침 전날 실적을 보고하라고 했다. 채증이

왜 없느냐고 닦달할 때도 있었다. 어쩔 수 없이 눈 질끈 감고 뛰어다녔다.”

그는 “대학원에 다니는 것을 알고 내게 ‘시의원이 무슨 대학원이냐. 다니지 말라’고

핀잔을 줄 때는 눈물마저 핑 돌았다”고 덧붙였다.

국회의원 눈치를 보느라 소신을 꺾을 때도 있다. 경기 지역 E시의원은 이렇게 말했다.

“2012년의 일이었다. 시장이 아무리 봐도 예산 낭비인 선심성 사업을 내놓길래 같은

당 시의원끼리 논의해 반대하기로 했다. 그런데 지역구 국회의원에게서 연락이 왔다.

‘총선이 코앞이다. 그런 사업을 시행해야 내가 표를 얻을 것 아니냐’는 거였다.

명 가까운 우리 당 시의원 중에

소신을 굽히지 않은 이는 하나도

없었다.”

기초의회 의장·부의장 선거에 나가는 것 또한 국회의원이 낙점하는 인물이

나서야 한다. “국회의원이 다른 의원을 미는데도 의장·부의장에 출마하려면 당을

떠날 각오를 해야 한다”는 게 기초의원들이 이구동성으로 하는 소리다.

충남의 F군의원은 “지금처럼 국회의원들이 일일이 개입하는 건 지방자치가 아니라

지방통치”라고 말했다.

최봉기(행정학) 교수는 “기초의원 자신과 유권자에게도 책임이 있다”고 지적했다.

인물이 아니라 정당만 보고 뽑는 유권자의 태도와 무조건 국회의원에게 줄대기를 하는

기초의원들의 행태가 어우려져 빚어진 결과라는 것이다.

◆특별취재팀=장대석·황선윤·홍권삼·김방현·신진호·최모란·윤호진·안효성

기자

'정치 인물' 카테고리의 다른 글

| 정치인 신뢰도 조사 (0) | 2014.09.04 |

|---|---|

| 교황 방한 특별기획 - 이원복의 로마 가톨릭과 교황 (0) | 2014.08.14 |

| 400년 전 율곡의 경고 (0) | 2014.01.08 |

| 인혁당 사건 (0) | 2013.12.13 |

| 넬슨 만델라 - 용기와 화해 95년 (0) | 2013.12.07 |